2013年08月30日00:13

『改』 第2章 軸(体軸)の整え方 情報感知編

カテゴリー

当ブログにお越し下さり、ありがとうございます。

心と体の健康を目指すために、ちょっとした運動指導的な分野も解説しています。

体の軸の大事さ、体を使った仕事の共通点を第1章で説明しました。ちなみに、私は、私たちの人生の資本は心と体だと考えています。なので、体軸は軽視できない部分だと思います。

第2章では、第3章軸の整え方の実践に繋がるために、知るべき知識となっています。

~軸(体軸)の整え方 情報感知編 ~

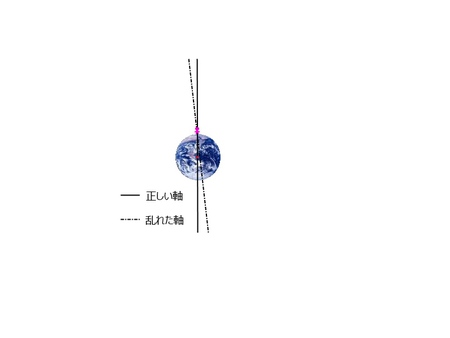

この地球で立っている限り、体の中には重力に対する軸が存在ます。

どんな人にも軸はあるのですが、たいていの人はブレたままで不安定な状態なのです。

整った軸というのは地球の中心に対して「きれいな一直線」で結ばれています。

逆に乱れた軸というのは、この「きれいな一直線」に対して左右斜めになったり、前のめりになったり、後ろに傾いていたりします。

安定したコマをイメージしてもらえるとわかりやすいのですが、回転が速い時は真ん中の支柱はほとんど真すぐになっています。軸は細い状態です。

回転速度が落ちてしまうと支柱はグラグラになっていて支柱は傾き描いている円は大きくなり軸も無駄に大きくなってしまいます。しまいにはコロコロ~と転がっていきます。

「きれいな一直線」に対して自分の体の軸がブレたとしても、人の場合はコマと違い簡単に倒れるわけにはいきません。

では、どうするかといいますと…

体の筋肉を使って支えているのです。

「当たり前だよ!!」っというツッコミが飛んできそうですね(笑)

そうじゃないのです。当たり前ではないことが、当たり前になっているのです。

「きれいな一直線」に対して乱れた軸が起こす症状というのは…

簡単に説明してみますと、

○体が前のめりの場合の姿勢、体の後ろの筋肉をたくさん使います。

○体が後ろに倒れている場合の姿勢、前側の筋肉をたくさん使います。

○右側に傾いていたら、左わき腹の筋肉をたくさん使います。

○左側に傾いていたら、右わき腹の筋肉をたくさん使います。

(※注意 ↑簡単に説明しています。姿勢は複合的で、体重の位置関係、骨格の位置関係にも大きく左右されますので上記のように一概には説明できません。)

この筋肉をたくさん使っている所に、常に負担・ストレスがかかるのです。

筋肉は危険信号として「肩こり」や「腰痛」、「膝関節痛」として、不快感・痛みを出しているのです。

しかし、人によっては肩こりや腰痛、膝関節痛がまったくない人もいますよね?

高齢にも関わらず、スタスタ歩いている人など…

その人達と何が違うのかと、

やっぱりこの章でずっと話してきた『 軸 』なんですよね(笑)

私も昔は肩こりがひどくて、頭痛や吐き気に繋がっていました。

最近は、だいぶ無くなりました(*^^)v

軸が乱れている人というのは、無駄に力んだ状態で立っているのです。

立っているだけで、腰が痛くなったり肩・首がこったりしませんか?

それが軸が『乱れている』という判断材料になります。

では、ここからは本題の『軸(体軸)の整え方 情報感知編』です。

せっかく改訂したので、本題をしっかり書かないと意味が無いですよね(笑)

★☆☆☆★☆☆☆★

軸を整えるためには、物体としては存在しない「体の軸」というもの捉えなければなりません。

そのために必要なことは…。

自分の軸を感じる「4つの感知能力」が重要になってくるといわれています。

1、体の重さを感じる

→各箇所の重さですね。腕の重さ、足の重さ、頭の重さ、胴体の重さを感じる力。体を細分化して分けて考え・感じなければなりません。

2、重心を感じる→重心は、常に絶え間なく動いています。私たちの原動力である呼吸ですら、重心を変化させています。呼吸による内臓ダイエット。こっそりと教えちゃいます。

3、重力ベクトルを感じる

→重力がどこに向かって、どの程度の力で引き寄せているかを明確にします。

4、《 3、重力ベクトル 》に対する対抗するベクトルを感じる

→地球の上に立つためには、斜めに向かって立ってはいられません。しっかりと天地に向かって垂直に立たなければなりません。

◇垂直に立つための方向を決めるのは、《 3 》、《 4 》であり、どれくらいの力を《 3、4 》に向かって出せば立てるかを決めるのは《 1 》、

そして、決して一定ではない重心の移り変わり(前後左右)を感じてそれに対して、力を拮抗させるために《 2 》が必要になってきます。

ではどこが1~4の情報を感知しているのか?

それは、腱や筋肉の中にある腱紡錘(けんぼうすい)/ケンちゃん、筋紡錘(きんぼうすい)/キンちゃんという、働き者がいます。

腱や筋肉が、どのくらいの力で、どのくらいの速さで、どの方向に伸ばされているかを感知して、その情報を脳へと伝えていきます。

とても大事な役割です。

しかし、ケンちゃんとキンちゃんのお家である腱と筋肉が、常時ストレスにさらされたり、こわばりったり・常に収縮したり、変形してしまうと、グレてしまい正しい情報がキャッチできなくなります。そうすると、誤った情報が脳へ伝わってしまうのです。

脳は誤った情報を元に、日常生活を過ごしてしまうのです。

これは様々なところでよく見られます。たとえば、立った時の姿勢が傾いているにも関わらず、ケンちゃんとキンちゃんが「大丈夫デース!!異常アリマセーン!!」と言うわけです。

その他でいいますと…

左右の噛み癖によりアゴがゆがんでいるにも関わらず本人は気付かないでいる…

→宣伝ですが、頭蓋仙骨療法でアゴのゆがみも取れますよ♪ 気になる方はこちらへ→→にっこりとプライベートメニュー

…ちょいちょい、宣伝を入れてみました(笑)

話をもとに戻しますね。

全然大丈夫じゃないのに、大丈夫ですって言ってしまえば、脳にとってはそれが正しい姿勢として体に定着されてしまいます。

体のゆがみに対して鈍感になってしまうのです。

猫背なんてのは、いつの間にか猫背になっていますよね。言われて気付いたり、鏡で気付いたり、「ハッ」として気付いたりと…

鈍感になった体は、立っているだけでも、座っているだけでも、

実は、寝ているだけでも、

疲れてしまいます。

朝起きて、肩こりが取れていない、肩こりがひどくなっているということは無いですか?

記事:寝ても肩がコル。ありますよね。

では、なにをすれば良いのか?

ここが大事ですね。原因がわかっても、それに対処できなければ治ったことにはなりませんもんね。

それは、ケンちゃんとキンちゃんにストレスを与えないこと。つまり筋肉にリラックスをさせることです。

とことんまで、体のこわばりをとり「 ゆるめる!! 」ことにあります。

言うは易し行なうは難しです。

自分の力でも行なえますが、他人の力を借りるのも手です。

※施術で軸は強化されますが、継続的な維持は自己の努力によるものです。筋肉と同じで、筋トレを怠ければ力は弱くなっていきますよね。何事にも鍛練が必要です。

軸の指導もしていますので健康な体を作りましょう(*^^)v

『改』 第1章 体の軸(体軸)

→骨盤のゆがみを治そう!!

→背骨のゆがみを治そう!!

→頭蓋骨のゆがみを治そう!!

心と体の健康を目指すために、ちょっとした運動指導的な分野も解説しています。

体の軸の大事さ、体を使った仕事の共通点を第1章で説明しました。ちなみに、私は、私たちの人生の資本は心と体だと考えています。なので、体軸は軽視できない部分だと思います。

第2章では、第3章軸の整え方の実践に繋がるために、知るべき知識となっています。

~軸(体軸)の整え方 情報感知編 ~

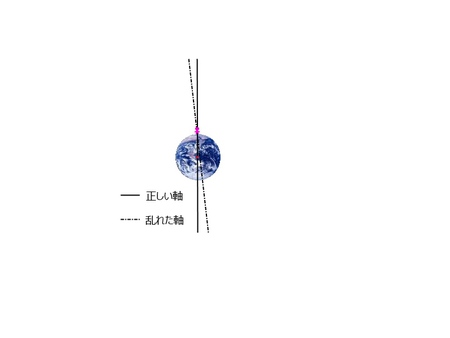

この地球で立っている限り、体の中には重力に対する軸が存在ます。

どんな人にも軸はあるのですが、たいていの人はブレたままで不安定な状態なのです。

整った軸というのは地球の中心に対して「きれいな一直線」で結ばれています。

逆に乱れた軸というのは、この「きれいな一直線」に対して左右斜めになったり、前のめりになったり、後ろに傾いていたりします。

安定したコマをイメージしてもらえるとわかりやすいのですが、回転が速い時は真ん中の支柱はほとんど真すぐになっています。軸は細い状態です。

回転速度が落ちてしまうと支柱はグラグラになっていて支柱は傾き描いている円は大きくなり軸も無駄に大きくなってしまいます。しまいにはコロコロ~と転がっていきます。

「きれいな一直線」に対して自分の体の軸がブレたとしても、人の場合はコマと違い簡単に倒れるわけにはいきません。

では、どうするかといいますと…

体の筋肉を使って支えているのです。

「当たり前だよ!!」っというツッコミが飛んできそうですね(笑)

そうじゃないのです。当たり前ではないことが、当たり前になっているのです。

「きれいな一直線」に対して乱れた軸が起こす症状というのは…

簡単に説明してみますと、

○体が前のめりの場合の姿勢、体の後ろの筋肉をたくさん使います。

○体が後ろに倒れている場合の姿勢、前側の筋肉をたくさん使います。

○右側に傾いていたら、左わき腹の筋肉をたくさん使います。

○左側に傾いていたら、右わき腹の筋肉をたくさん使います。

(※注意 ↑簡単に説明しています。姿勢は複合的で、体重の位置関係、骨格の位置関係にも大きく左右されますので上記のように一概には説明できません。)

この筋肉をたくさん使っている所に、常に負担・ストレスがかかるのです。

筋肉は危険信号として「肩こり」や「腰痛」、「膝関節痛」として、不快感・痛みを出しているのです。

しかし、人によっては肩こりや腰痛、膝関節痛がまったくない人もいますよね?

高齢にも関わらず、スタスタ歩いている人など…

その人達と何が違うのかと、

やっぱりこの章でずっと話してきた『 軸 』なんですよね(笑)

私も昔は肩こりがひどくて、頭痛や吐き気に繋がっていました。

最近は、だいぶ無くなりました(*^^)v

軸が乱れている人というのは、無駄に力んだ状態で立っているのです。

立っているだけで、腰が痛くなったり肩・首がこったりしませんか?

それが軸が『乱れている』という判断材料になります。

では、ここからは本題の『軸(体軸)の整え方 情報感知編』です。

せっかく改訂したので、本題をしっかり書かないと意味が無いですよね(笑)

★☆☆☆★☆☆☆★

軸を整えるためには、物体としては存在しない「体の軸」というもの捉えなければなりません。

そのために必要なことは…。

自分の軸を感じる「4つの感知能力」が重要になってくるといわれています。

1、体の重さを感じる

→各箇所の重さですね。腕の重さ、足の重さ、頭の重さ、胴体の重さを感じる力。体を細分化して分けて考え・感じなければなりません。

2、重心を感じる→重心は、常に絶え間なく動いています。私たちの原動力である呼吸ですら、重心を変化させています。呼吸による内臓ダイエット。こっそりと教えちゃいます。

3、重力ベクトルを感じる

→重力がどこに向かって、どの程度の力で引き寄せているかを明確にします。

4、《 3、重力ベクトル 》に対する対抗するベクトルを感じる

→地球の上に立つためには、斜めに向かって立ってはいられません。しっかりと天地に向かって垂直に立たなければなりません。

◇垂直に立つための方向を決めるのは、《 3 》、《 4 》であり、どれくらいの力を《 3、4 》に向かって出せば立てるかを決めるのは《 1 》、

そして、決して一定ではない重心の移り変わり(前後左右)を感じてそれに対して、力を拮抗させるために《 2 》が必要になってきます。

ではどこが1~4の情報を感知しているのか?

それは、腱や筋肉の中にある腱紡錘(けんぼうすい)/ケンちゃん、筋紡錘(きんぼうすい)/キンちゃんという、働き者がいます。

腱や筋肉が、どのくらいの力で、どのくらいの速さで、どの方向に伸ばされているかを感知して、その情報を脳へと伝えていきます。

とても大事な役割です。

しかし、ケンちゃんとキンちゃんのお家である腱と筋肉が、常時ストレスにさらされたり、こわばりったり・常に収縮したり、変形してしまうと、グレてしまい正しい情報がキャッチできなくなります。そうすると、誤った情報が脳へ伝わってしまうのです。

脳は誤った情報を元に、日常生活を過ごしてしまうのです。

これは様々なところでよく見られます。たとえば、立った時の姿勢が傾いているにも関わらず、ケンちゃんとキンちゃんが「大丈夫デース!!異常アリマセーン!!」と言うわけです。

その他でいいますと…

左右の噛み癖によりアゴがゆがんでいるにも関わらず本人は気付かないでいる…

→宣伝ですが、頭蓋仙骨療法でアゴのゆがみも取れますよ♪ 気になる方はこちらへ→→にっこりとプライベートメニュー

…ちょいちょい、宣伝を入れてみました(笑)

話をもとに戻しますね。

全然大丈夫じゃないのに、大丈夫ですって言ってしまえば、脳にとってはそれが正しい姿勢として体に定着されてしまいます。

体のゆがみに対して鈍感になってしまうのです。

猫背なんてのは、いつの間にか猫背になっていますよね。言われて気付いたり、鏡で気付いたり、「ハッ」として気付いたりと…

鈍感になった体は、立っているだけでも、座っているだけでも、

実は、寝ているだけでも、

疲れてしまいます。

朝起きて、肩こりが取れていない、肩こりがひどくなっているということは無いですか?

記事:寝ても肩がコル。ありますよね。

では、なにをすれば良いのか?

ここが大事ですね。原因がわかっても、それに対処できなければ治ったことにはなりませんもんね。

それは、ケンちゃんとキンちゃんにストレスを与えないこと。つまり筋肉にリラックスをさせることです。

とことんまで、体のこわばりをとり「 ゆるめる!! 」ことにあります。

言うは易し行なうは難しです。

自分の力でも行なえますが、他人の力を借りるのも手です。

※施術で軸は強化されますが、継続的な維持は自己の努力によるものです。筋肉と同じで、筋トレを怠ければ力は弱くなっていきますよね。何事にも鍛練が必要です。

軸の指導もしていますので健康な体を作りましょう(*^^)v

『改』 第1章 体の軸(体軸)

→骨盤のゆがみを治そう!!

→背骨のゆがみを治そう!!

→頭蓋骨のゆがみを治そう!!

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。